Nel 1738 il Senato veneziano decide di istituire la cattedra di filosofia sperimentale nell’Università di Padova. Per la prima volta si intende proporre delle lezioni basate su esperimenti e dimostrazioni. Le materie trattate vanno dalla meccanica all’idrostatica, dall’ottica al calore: si può parlare in termini moderni di lezioni di “fisica sperimentale”. La nuova cattedra viene assegnata nel 1739 a Giovanni Poleni, marchese veneziano, all’epoca professore di matematica nell’ateneo patavino.

Giovanni Poleni è sicuramente uno dei grandi personaggi della scienza e della cultura dell’Europa del Settecento.

Nasce a Venezia il 23 agosto 1683 e muore a Padova il 15 novembre 1761

La famiglia fa parte dell’alta borghesia veneziana. Il titolo di Marchese del Santo Romano Impero, conferito al padre e ai suoi discendenti dall’imperatore Leopoldo d’Austria, viene confermato nel 1686 dalla Repubblica di Venezia

Destinato dal padre agli studî di giurisprudenza, li abbandona ben presto per dedicarsi all’architettura civile e militare, sotto la guida del maestro Giuseppe Marcati, alla fisica, all’astronomia e alle matematiche. Le sue prime ricerche riguardano il barometro e il termometro e la loro costruzione, le macchine calcolatrici, l’applicazione della geometria, e in particolare di un teorema di G. Bernoulli, alla gnomonica. Da ragazzo, Poleni segue anche corsi di filosofia e teologia, cogliendo anche l’opportunità di seguire lezioni di disegno, pittura e prospettiva.

Poleni effettua anche esperimenti e, fino dai primi anni del Settecento, inizia a riunire strumenti scientifici per le proprie ricerche e per le dimostrazioni che esegue nella sua casa di Venezia, davanti a un pubblico di studiosi interessati. È proprio in questo ambito che incontra Giovanni Battista (o Giambattista) Morgagni con cui stringerà una duratura e profonda amicizia.

È lo stesso Morgagni che, a proposito di Poleni, scriverà, più tardi, nel 1766: “Eravamo giovani ancora ambedue, quando cominciammo la confidentissima amicizia durata inalterabilmente poi sempre”. L’amicizia fra i due uomini è rinforzata da una comune impostazione scientifica, fortemente ancorata all’idea di sperimentazione, e il loro rapporto è segnato da una stretta collaborazione interdisciplinare. Poleni interviene, infatti, a lezioni e dimostrazioni anatomiche di Morgagni, e questi partecipa attivamente a diversi esperimenti e osservazioni dell’amico. Sia Poleni che Morgagni sono, inoltre, entrambi membri della Accademia Galileiana, dove si tengono, secondo Lino Lazzarini “discorsi o discussioni su argomenti generici, che erano prova soprattutto di saper bene e talora argutamente discorrere e controbattere”.

Nel 1709 riunisce i suoi studi in un volume dal titolo Miscellanea (Venezia 1709). Grazie a queste ricerche, l’anno dopo, a soli 27 anni, viene chiamato a ricoprire la cattedra di astronomia e meteore all’università di Padova e viene anche eletto membro della Royal Society.

Nel 1715 passa alla cattedra di fisica, continuando ad occuparsi ancora di astronomia e pubblicando molte sue osservazioni, e dedicandosi, al contempo, agli studî idraulici. Ne nascono altri volumi: De motu aquae mixto (1717) con applicazione delle sue teorie all’estuario veneto, e De castellis (1718) con interessanti osservazioni sulle derivazioni di acque, sul moto di esse nei fiumi e sulla loro pressione dinamica.

Conquista la fama anche in questo campo e riceve numerosi incarichi relativi a questioni di acque: in particolare a ripari di sponde e a protezione di spiagge. Nel 1719 succede a Nicola Bernoulli nella cattedra di matematica e inizia il corso con una notevole prolusione, edita col titolo De mathesis in rebus physicis utilitate (1720). Si susseguono, nel tempo, altre pubblicazioni, come De Aqueductibus di Frontino, arricchito di un erudito commento (1722) e Epistolarum mathematicarum Fasciculus (1729), dove sono trattati problemi di matematica, di astronomia, d’idraulica e di fisica. Si occupa anche dei problemi sollevati in quell’epoca in seguito all’istituzione della congregazione del calendario ordinata da Clemente XI (1731-34) e poi di navigazione; pubblica su questo argomento: Qual sia la miglior maniera di misurare in mare il cammino di un vascello (1734); Sopra la miglior figura che possa darsi alle ancore (1737); Intorno alla miglior costruzione dell’argano rispetto a tutti gli usi ai quali si applica in una nave. Negli anni seguenti scrive alcune memorie di archeologia, tra le quali importantissime le Exercitationes Vitruvianae (1739).

Nel 1738, nel frattempo, è chiamato alla cattedra di filosofia (fisica) esperimentale, nell’università di Padova e, nel 1740, fonda il primo laboratorio di fisica in una università italiana. Nel 1743 si richiede il suo parere sui restauri alla cupola di S. Pietro in Roma.

Una delle incisioni di Antonio Visentini che illustrano le Memorie Istoriche della gran Cupola del Tempio Vaticano. I sei cerchioni collocati da Poleni, contraddistinti dalle lettere A, B, C, Z, D, E, sono rappresentati a tratto pieno, mentre sono tratteggiati i due cerchioni risalenti al momento della costruzione della Cupola

Quando il Papa Benedetto XIV nel 1743 lo invita a occuparsi della Cupola seriamente danneggiata, Poleni ne studia innanzitutto la storia della costruzione e i precedenti restauri, e raccoglie con cura tutte le conoscenze dell’epoca inerenti al problema, nonché le opinioni sulla questione dei suoi contemporanei. Interpreta poi i settori di cupola come archi di spessore variabile, proponendo quale schematizzazione una catenella formata di palline di varia grandezza, e conclude che è necessario rinforzare la Cupola con dei cerchioni di ferro di cui determina la sezione basandosi su calcoli ed esperimenti condotti con la sua macchina divulsoria oggi esposta al Museo Poleni.

Una delle incisioni di Antonio Visentini che illustrano le Memorie Istoriche della gran Cupola del Tempio Vaticano. I sei cerchioni collocati da Poleni, contraddistinti dalle lettere A, B, C, Z, D, E, sono rappresentati a tratto pieno, mentre sono tratteggiati i due cerchioni risalenti al momento della costruzione della Cupola

È da notare che per valutare la resistenza di un pezzo di ferro curvilineo rispetto a un ferro dritto, impiega lo stesso tavolino con pulegge che aveva usato per lo studio sui muscoli, simulando con dei pesi applicati in alcuni punti l’azione del peso della cupola sui cerchioni.

Su richiesta del Papa, Poleni riunisce tutto il materiale raccolto per il restauro della Cupola in un libro, le Memorie Istoriche della gran Cupola del Tempio Vaticano (1748), straordinario per la sua completezza. Anche le tavole del testo appaiono notevoli, disegnate e incise dall’artista veneziano Antonio Visentini, che aveva già collaborato con Poleni per l’illustrazione di precedenti trattati.

Nel 1755 assume anche la cattedra di Nautica e Costruzioni Navali e realizza il “Teatro di filosofia sperimentale con annesso Gabinetto di fisica”, un luogo in cui tenere le lezioni di fisica sperimentale in una forma al passo con quanto stava iniziando a svilupparsi in quel periodo in alcuni paesi europei.

La collezione poleniana di strumenti sarà il nucleo di quello che oggi è il Museo Giovanni Poleni del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Padova.

L’intensa attività di didattica e di ricerca di Poleni va di pari passo con i riconoscimenti che arrivano da tutta Europa. I suoi articoli sono pubblicati nelle più prestigiose riviste europee quali le Philosophical Transactions e le Mémoires de l’Académie des Sciences di Parigi.

Poleni mantiene, inoltre, una ricca corrispondenza con moltissimi scienziati francesi, inglesi, tedeschi e italiani, tra cui Newton, Leibniz, ‘s Gravesande, L. Euler, P.L. Moreau de Maupertuis, J. Cassini, J. Jallabert, J. Bernoulli, J.A. Nollet, P. van Musschenbroek e R. Boscovich. Una parte consistente della sua corrispondenza è conservata presso la Biblioteca Marciana di Venezia e la Biblioteca Civica di Verona.26.

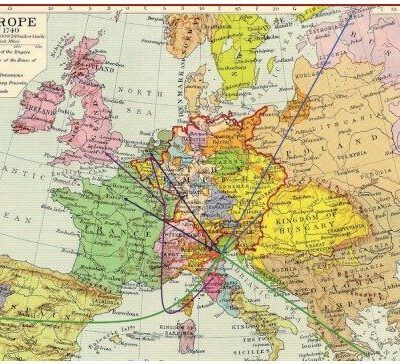

Carta che illustra alcuni legami epistolari di Poleni con scienziati e intellettuali Europei. Le linee che vanno in Portogallo e in Grecia indicano le attività svolte da allievi di Poleni che di fatto inaugurano la nuova filosofia sperimentale in quei paesi.

Oltre ad appartenere a numerose accademie italiane, nel 1715 lo stesso Leibniz lo introduce presso l’Accademia Reale di Berlino; diventa membro dell’Accademia delle Scienze di San Pietroburgo nel 1724, nell’anno stesso, cioè, in cui questa viene fondata; nel 1739 viene ascritto fra gli otto membri stranieri dell’Académie des Sciences di Parigi, la quale gli conferisce anche diversi premi per alcuni suoi lavori di ingegneria navale fra il 1733 ed il 1741.

Carta che illustra alcuni legami epistolari di Poleni con scienziati e intellettuali Europei. Le linee che vanno in Portogallo e in Grecia indicano le attività svolte da allievi di Poleni che di fatto inaugurano la nuova filosofia sperimentale in quei paesi.

Guidato dalle università di Brest e Padova, è attualmente in corso il progetto EuroPoleni volto allo studio sistematico, alla digitalizzazione e alla pubblicazione online della corrispondenza poleniana.

Poleni non coltiva, comunque, solo interessi scientifici. Amante di musica, protettore del Tartini, Poleni è anche un entusiasta bibliofilo e non solo per quanto riguarda libri di carattere scientifico. Studioso del mondo classico, si dedica anche a edizioni rare di autori antichi e alle relazioni di scoperte archeologiche. in questo settore Poleni è considerato addirittura un’autorità.

I primi convegni che riscoprono e rivalutano l’opera di Poleni si tengono nella seconda metà del secolo scorso.

Per riscoprire questi personaggi per nulla marginali nella storia del pensiero scientifico bisogna tornare alle fonti primarie, agli archivi che conservano manoscritti e scambi epistolari e ai musei o collezioni (nel caso in questione in particolare, ma non solo, il Museo Giovanni Poleni). Quest’opera per quanto riguarda gli strumenti di Poleni è stata iniziata negli anni 1980 da Gian Antonio Salandin anche lui socio dell’Accademia Galileiana.

Gli studi di Giovanni Poleni hanno abbracciato svariati settori del sapere, dalla matematica alla filologia, dall’architettura a quelle discipline che oggi chiamiamo fisica e ingegneria idraulica contribuendo in modo significativo alla loro moderna definizione ed introduzione nei corsi universitari.

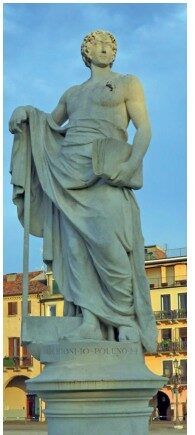

La statua di Poleni, conservata oggi nei Musei Civici Eremitani, venne collocata in Prato della Valle nel 1781 per poi ePadovassere sostituita da una copia.

Statua di Poleni in Prato della Valle